Human Content – OHNE KI erstellt

Warum Kreativität für unsere Gesellschaft enorm wichtig ist, wie man sie bei Kindern fördern und bei sich selbst wiederentdecken kann. Eine Lektüre für Eltern, Lehrer[1], Kreative – und erst recht für vermeintlich Unkreative.

Die gute Nachricht vorab: Es gibt keine nicht kreativen Menschen. Jeder trägt kreatives Potenzial in sich. Man kann seine Kreativität auch nicht verlieren.

Es gibt so viele überlieferte Vorstellungen, die einfach falsch sind: dass man ein Genie sein muss, um wirklich kreativ zu sein, dass Kreativität angeboren ist, dass die einen von der Muse geküsst werden, andere aber nicht – und dass der Zeitpunkt, an dem das passiert, nicht vorhersehbar ist. Zum Glück ist nichts von alledem wahr. Vielmehr ist es so, dass Kreativität gezielt geübt werden kann; manche vergleichen sie sogar mit einem Muskel, der trainiert wird. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn plastisch ist und sich immer dann, wenn wir etwas Neues lernen und es üben, weiter verändert. Es kann sich demnach auch zu mehr Kreativität hin verändern.

Denken und handeln Eltern kreativ, regen sie ihre Kinder dazu an, selbst kreativ tätig zu werden. Deshalb schauen wir uns den gesamten Komplex rund um die Kreativität von allen seinen Seiten an und geben zahlreiche Tipps, wie man nicht nur die Kreativität seiner Kinder, sondern auch die eigene weiterentwickeln kann.

Was ist Kreativität?

Aber was genau versteht man unter Kreativität? Das wiederum lässt sich gar nicht so einfach bestimmen; es gibt unzählige Definitionen. Ein Einfall muss auf der einen Seite originell sein, um als kreativ zu gelten, darüber hinaus aber ebenfalls nützlich. Warum das so ist, dazu kommen wir später.

Beim kreativen Prozess geht es jedes Mal darum, über ein gängiges, vordefiniertes Schema hinauszugehen. Das stellt gerade für uns Erwachsene oftmals ein Problem dar, weil wir es gewohnt sind, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, weil wir in Mustern denken, die sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte bewährt haben. Mit neuen Denkweisen verlassen wir ausgetretene Pfade und gehen ein Wagnis ein. Diese Unsicherheit möchten viele von uns vermeiden.

Beim Abenteuer Kreativität wird das Wissen, über das wir bereits verfügen, neu verknüpft. Alte Ideen werden auf neue Weise miteinander verbunden. In einem unbewussten Prozess kombinieren wir Dinge aus entfernten Bereichen miteinander, sodass etwas Neues entsteht. Dabei sind manche Kombinationen sinnvoller und erfolgversprechender als andere. Da diese Prozesse beim freien Assoziieren ablaufen, ist es nicht möglich, sie zu planen oder zu steuern und dabei nach einem vorgegebenen Schema vorzugehen. Am Anfang dieses Vorgangs steht das Nichtwissen: Wir wissen nicht, wie etwas gehen könnte, machen uns Gedanken darüber. Dabei agieren wir nicht im luftleeren Raum, sondern bauen immer auf dem auf, was vorher gewesen war. Deshalb ist es wichtig, möglichst viel (unterschiedliches) Wissen angesammelt zu haben – und es auf verschiedene Situationen zu übertragen und anzuwenden. Wir blicken zurück und schauen gleichzeitig nach vorn.

Kreativität ist auch die Fähigkeit, sich an eine Welt im Wandel anzupassen, Lösungen für neu aufkommende Probleme und Konflikte zu finden und mit Stresssituationen zurechtzukommen.

Alltagskreativität

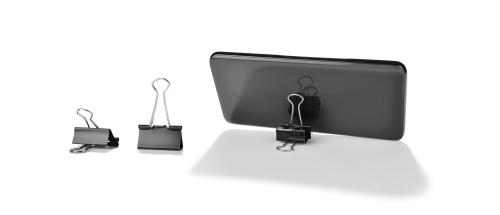

Beim Stichwort Kreativität denken die meisten von uns an herausragende Künstler, deren Werke bis heute überdauert haben, oder Unternehmer, die mit ihren Taten beeindrucken: sei es Beethoven, van Gogh oder Steve Jobs. Doch nicht nur diese berühmten Werke stellen eine kreative Leistung dar. Kreativ kann auch ein Familienvater sein, der ein Gericht mit anderen Zutaten kocht, als im Rezept vorgegeben. Oder dabei eine andere Garmethode nutzt. Und auch eine Mutter, die einen Schrankgriff zweckentfremdet und ihn dazu verwendet, ihren Kochlöffel daran aufzuhängen. Sogar ein Baby kann auf kreative Ideen kommen: dann nämlich, wenn es die Rassel, die weit weg ist, mit einem längeren Gegenstand zu sich heranholt.

Diese kreativen Leistungen des Alltags fallen unter den Begriff Mini-c-Kreativität (im Gegensatz zur Big-C-Kreativität). Sie entstehen beim Zusammenspiel von Intelligenz und Vorstellungskraft. Gerade diese Art der Kreativität spielt in der Schule und in der Kita eine wichtige Rolle.

Der amerikanische Erziehungswissenschaftler und Kreativitätsforscher Mel Rhodes war der Erste, der in den 50er und 60er Jahren die verschiedenen Definitionen von Kreativität systematisierte und vier allgemeingültige Komponenten erkannte: Person, Produkt, Prozess und Press. Zuerst ist da die kreative Person, die neugierig ist, Dinge beobachtet und hinterfragt. Dann das Produkt des kreativen Prozesses, das manchmal von der Gesellschaft erst nachträglich als wertvoll erkannt wird: Viele Künstler lebten in bescheidenen Verhältnissen; ihre Werke gelangten erst nach ihrem Tod zu Ruhm – man denke hier zum Beispiel an Vincent van Gogh. Für Rhodes haben kreative Ideen oder Theorien einen viel höheren Stellenwert als einzelne kreative Produkte, denn aus Ideen lassen sich viele weitere neue und wertvolle Produkte entwickeln. Damit sind Ideen insgesamt deutlich nützlicher. Mit „Press“ meint Rhodes die Umgebung/Umwelt eines Menschen, die einen Abdruck auf ihm hinterlässt, ihn beeinflusst und auch neue Lösungen erforderlich macht.

Wann ist etwas kreativ?

Es ist nicht leicht zu entscheiden, wann genau etwas kreativ ist. Die Frage geht mitunter ins Philosophische. Ein Produkt oder eine Handlung ist nicht einfach so für sich kreativ, sondern wird es erst dadurch, dass andere sie als kreativ erachten. Kreativ ist somit das, was man vorher als kreativ definiert hat. In diesem Bereich kommt es häufiger zu Abweichungen zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.

Es gibt keinen bestimmten Ort im Gehirn, an dem Kreativität entsteht, vielmehr sind verschiedene Areale daran beteiligt, und zwar zeitgleich: Manche sind für Sprache zuständig, andere für räumliches Denken oder visuelle Erinnerungen, für das Wissen auf einem bestimmten Fachgebiet usw. Beim kreativen Prozess arbeiten die linke und die rechte Gehirnhälfte zusammen. Deshalb sind Linkshänder oftmals kreativer, denn sie sind im Grunde Beidhänder (es sei denn, sie wurden umerzogen) und haben ähnlich ausgeprägte Gehirnhälften – in diesem Fall ist das Gehirn am leistungsstärksten.

Wie der Körper, so der Geist

Wojciech Eichelberger, Psychologe und Psychotherapeut, sieht den kreativen Prozess ganzheitlich: Nicht nur Geist und Intellekt spielen dabei eine Rolle, sondern unsere Emotionen und auch der Körper. Je mehr neue Bewegungen wir ausführen und abspeichern, desto leistungsfähiger wird unser Gehirn, wenn es darum geht, auch intellektuelle Fragestellungen zu bearbeiten. Unsere kreativen Fähigkeiten hängen davon ab, wie viele Bewegungsprozessoren wir im Hirn haben. Deshalb gibt es heutzutage immer mehr Tendenzen, das Denken mit Bewegung in Verbindung zu bringen, ob nun am Arbeitsplatz beim aktiven Meeting im Gehen oder bei größeren landesweiten Bewegungsprojekten (siehe hierzu auch die Artikel „Couchpotatos – warum Kinder unter Bewegungsmangel noch stärker leiden als Erwachsene“ und „1 + 1 + 3 = QUADRO“). Aber es fängt bereits im Kleinen an: Selbst die Gestikulation unterstützt unseren Denkprozess.

Ähnlich wie bei sportlicher Aktivität, zum Beispiel beim längeren Joggen, kommen wir auch beim kreativen Schaffensprozess in den Flow, wenn wir uns über einen längeren Zeitraum mit etwas beschäftigen.

Noch heute werden beim kreativen Problemlösen vier Phasen unterschieden, die der britische Sozialpsychologe und Erziehungswissenschaftler Graham Wallas bereits in den 20er Jahren formuliert hat:

- Vorbereitung

- Inkubation

- Illumination/Erleuchtung

- Verifikation/Ausarbeitung

In der ersten Phase beschäftigt man sich mit dem Problem, indem man Informationen dazu sammelt oder sich mental darauf einstimmt. Die zweite Phase bedeutet eine Abkehr davon: Man befasst sich mit anderen Dingen, entspannt sich, während das Gehirn weiterarbeitet und unbewusst Informationen verknüpft. Dies ist der wichtigste Schritt im kreativen Prozess. Irgendwann kommt wie aus heiterem Himmel der Geistesblitz, der Moment, in dem man „Ich habs!“ ruft: die Illumination. Anschließend prüft der Ideenfinder, ob seine Lösung tragfähig ist, arbeitet sie weiter aus und setzt sie um.

Divergentes vs. konvergentes Denken

Ein Stichwort, das in Zusammenhang mit Kreativität immer wieder fällt, ist das „divergente Denken“. Es steht meist im Fokus, wenn Kreativität untersucht wird. Tatsächlich ist dieser Aspekt sehr wichtig, aber nicht einzig entscheidend. Beim divergenten Denken wird bereits vorhandenes Wissen umstrukturiert und verknüpft, Althergebrachtes in Frage gestellt. Dies ist ein sinnvoller Schritt, um nicht nur neue Ideen zu produzieren, sondern auch welche, die wirklich besser sind.

Das konvergente Denken wird dem divergenten Denken gegenübergestellt und bei der Beschäftigung mit Kreativität oft außen vor gelassen, dabei gehen beide Hand in Hand, wie wir auch später sehen werden: Das konvergente Denken gehört zur Phase vier des oben genannten kreativen Prozesses (während das divergente Denken eher in Phase zwei angesiedelt ist). Beim konvergenten Denken, also dem logisch-analytischen Denken, werden Ideen auf ihre Logik und Brauchbarkeit geprüft: Jede von ihnen muss in der Praxis bestehen.

Ohne Wissen geht es nicht

Nach Manfred Spitzer, dem deutschen Neurowissenschaftler und Psychiater, bedeutet Kreativität nicht, Wände mit Fingerfarben zu beschmieren. Man muss etwas wissen, sonst kann einem nichts einfallen, sagt er. Damit ist Kreativität kein bloßes Generieren von Ideen. Dass man unbedingt über Vorwissen verfügen muss, gilt auch schon für den ersten Schritt des kreativen Prozesses, das Sammeln von Informationen. Wenn wir nichts wissen, können wir auch nichts googeln, führt Spitzer weiter aus.

Und auch für das weitere Vorgehen müssen wir Wissen angesammelt haben, um es auf neue Weise zu verknüpfen. Daher sollten wir im Laufe unseres Lebens Wissen anhäufen, das Gelernte aber auch stetig praktizieren, um wirklich Kreatives zustande zu bringen. Etabliert hat sich die Zehn-Jahres-Regel: Man hat herausgefunden, dass Forscher, Künstler und andere Kreative sich im Schnitt zehn Jahre mit einem Thema beschäftigten, bis ihnen ein Durchbruch gelang.

Wobei Wissen tatsächlich auch einen negativen Einfluss auf die kreative Leistung haben kann: Weiß man zu viel, ist man versucht, bei der Lösungsfindung bereits beschrittene Wege zu gehen, da man durch das vorhandene Wissen in eine bestimmte Denkrichtung geleitet wird.

Vom Romanleser zum Autor

Wissen und Intelligenz sind eine der Voraussetzungen, damit Kreativität entsteht, reichen aber nicht aus. So, wie es auch nicht reicht, eifrig Romane zu lesen oder sich Kunstwerke anzuschauen, um automatisch ein gutes Buch zu schreiben oder ein hochwertiges Bild zu malen. Sehr wohl kann die Beschäftigung mit anderen Werken aber Impulse vermitteln, sich selbst auf dem Gebiet zu versuchen.

Eine weitere Frage, die sich im Zusammenhang mit der Kreativität stellt: Wird jemand, der eine Begabung fürs Malen/Schreiben hat, auch auf anderen Gebieten kreativ sein? Hat er eine universale Form von Kreativität inne, die sich auf verschiedene Bereiche erstreckt? Das mag in Einzelfällen tatsächlich so sein, überwiegend ist es aber so, dass man nur auf einem einzigen Gebiet kreativ ist und auch gezielt dieses Gebiet fördern sollte.

Gemeinsam sind wir stark?

Wie ist das mit der Kreativität: Entsteht sie eher, wenn wir zusammen mit anderen über etwas nachdenken oder werden die besten Ideen im stillen Kämmerlein ausgebrütet? Tja, auch das ist umstritten. Johann Wolfgang von Goethe, Leonardo da Vinci oder Galileo Galilei haben nicht im Team gearbeitet – und vollbrachten dennoch Großartiges. Die schöpferische Einsamkeit ist laut Tanja Gabriele Baudson, Psychologin und Kreativitätsforscherin, eine wichtige Voraussetzung, um kreativ zu sein. Bas Kast, deutsch-niederländischer Wissenschaftsjournalist und Autor, verweist auf Studien dazu, dass kluge Menschen im Team versagen. Auch Julia Sophie Haager, Assistenzprofessorin, die im Bereich der Kreativitätsforschung tätig ist, ist der Ansicht, dass Kreativität in der Gruppe nicht unbedingt gesteigert werden kann. Vielmehr sollte jeder für sich brainstormen, erst dann kann eine fruchtbare Diskussion in der Gruppe erfolgen. Aus diese Weise kommen nachweislich bessere Ergebnisse zustande.

Auf der anderen Seite ist es wie bereits beschrieben so, dass neue Ideen auf vorhandenen aufbauen. Ganz konkret heißt das: Sie bauen auf Ideen von anderen auf. Austin Kleon geht in seinem Buch „Steal like an Artist“ sogar so weit zu sagen, dass nichts wirklich originell ist, sondern immer ein Mix aus vorher Dagewesenem. Daher kann es sinnvoll sein, sich mit Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenzusetzen, um über ein Problem nachzudenken. Jeder steuert mit seiner Sicht- und Herangehensweise andere Impulse bei, die zur Lösung des Problems beitragen können. Wobei es oftmals so ist, dass in solch einer Gruppensitzung vor allem die durchsetzungsstarken Teilnehmer das Wort ergreifen. Diejenigen, die nicht ganz so selbstsicher sind (aber dennoch gute Einfälle haben), kommen vielleicht gar nicht erst zum Zug. Deshalb ist es wichtig, in einem Teammeeting den Austausch zu fördern; damit fördert man zugleich das kreative Potenzial.

Wann ist eine Gruppe am erfolgreichsten?

Bas Kast verweist auf eine Studie, bei der herauskam, dass empathische Menschen eine Gruppe klug machen. Sie erkennen, wer gerade etwas Schlaues sagen will. Meist sind es Frauen, die diese Rolle gut ausfüllen.

Cyril de Sousa Cardoso, Unternehmer und Buchautor, erzählt in seinem TEDx Talk von seiner Beobachtung, dass Menschen dazu tendieren, ihre Ideen vor anderen zu verheimlichen und zu hüten, damit jene sie nicht weiterverwenden. Aber gerade davon lebt die Kreativität: von zahlreichen Menschen, die Ideen haben und sich gegenseitig befruchten. Er bedauert es, dass Ideen von bestimmten Personen kommen müssen, oft jenen, die es sich erarbeitet haben oder die in eine bestimmte Position hineingeboren wurden. Dabei hat sein Vater, von Beruf Maurer, ebenfalls eine Reihe nützlicher Einfälle gehabt, wie sicherlich viele andere Menschen auch, die der „breiten Masse“ angehören. Oft kommen die besten Ideen von Menschen an der Basis – ob in Unternehmen oder anderswo –, weil diese näher an dem Problem dran sind. Bloß halten sie sich häufig nicht für kreativ, da sie den Umgang mit Kreativität nicht gewohnt sind. Und behalten ihre Ideen für sich.

Generell ist es mit der Kreativität in Unternehmen nicht so einfach: Im Grunde werden in allen Bereichen kreative Mitarbeiter gesucht, denn nach und nach werden Maschinen alle nichtkreativen Tätigkeiten übernehmen. Kreative Menschen haben es in Unternehmen jedoch nicht leicht: Die meisten Lebensläufe beginnen auf der untersten Hierarchieebene, wo Kreativität eher fehl am Platz ist. Dort tut man als Arbeiter oder Angestellter das, was von einem gefordert ist. Dabei sind kreative Menschen sehr eigenwillig und nicht sehr folgsam. Ein Künstler oder Kreativer ist schon per Definition jemand, der außerhalb des Systems steht – Menschen, die innerhalb eines Systems kreieren, können gar nicht kreativ sein. Eine schwierige Situation, denn so gibt man Mitarbeitern Anweisungen, die sie von ihrer Persönlichkeit her gar nicht befolgen können. An der Spitze, wo Entscheider sitzen, ist wiederum deutlich mehr Kreativität gefordert, doch viele kreative Menschen werden schon auf der untersten Ebene ausgesiebt und steigen gar nicht erst auf.

Wirtschaft und Kreativität schließen sich übrigens ganz und gar nicht aus, im Gegenteil. Auch Unternehmensgründer sind in jedem Fall kreativ, weil sie mit ihrem Vorhaben etwas Neues wagen.

Die kreative Persönlichkeit

Was zeichnet eine kreative Persönlichkeit aus? Neben der Expertise, die sie auf einem bestimmten Gebiet haben sollte, verfügt sie über eine starke intrinsische Motivation und damit größere Ambitionen als ein „Durchschnittsmensch“ – und zusätzlich über die Fähigkeit, divergent zu denken. Kreative Personen denken selten konventionell. Oft verfolgen sie von der Gesellschaft wenig beachtete Ideen, was einen starken Willen und Selbstsicherheit erfordert, denn auf diesem Weg steht man eher am Rande der Gesellschaft statt mittendrin. Künstler werden oftmals marginalisiert. Wenn sie neue Wege beschreiten, gehen sie ein Wagnis ein und haben trotz ihrer herausragenden Fähigkeiten oftmals Schwierigkeiten, von ihrer Kreativität zu leben.

Kreative sind offen in ihrer Art, die Welt zu sehen, und sehr an neuen Ideen interessiert. Jordan Peterson, Psychologieprofessor an der University of Toronto, geht sogar so weit, Kreativität und Offenheit als mögliche Synonyme zu sehen. In seinem Umgang mit Künstlern ist er kaum welchen begegnet, die sich nicht für Ideen interessierten. Kreative Personen betrachten oft mehrere Ideen oder Lösungsmöglichkeiten parallel. Laut Peterson ist es schwierig, kreativ zu sein, wenn man fleißig, ordentlich und organisiert ist. Das bestätigt auch Manfred Spitzer: Man kann nicht gleichzeitig genau und kreativ sein, meint der Wissenschaftler.

Die kreative Persönlichkeit ist voller Widersprüche: Mal ist sie energiegeladen, mal arbeitet sie hochkonzentriert; mal ist sie diszipliniert, dann wieder verspielt; stolz auf ihre Arbeitsergebnisse, aber gleichzeitig auch demütig; unabhängig und zeitgleich in Traditionen verhaftet; intelligent und dann wieder voll von kindlicher Naivität und Entdeckungsdrang. Sie ist gleichzeitig extra- und introvertiert, betont mal ihre feminine, dann wieder ihre maskuline Seite. Mal probiert sie ziellos und spielerisch etwas aus, mal ist sie ganz Arbeitstier. Oftmals ist sie voller Leidenschaft und Ergriffenheit für ein Projekt, dann wiederum nimmt sie eine objektive Position ein. Beim Schaffensprozess empfindet sie Freude, kann aber auch immer mal wieder unglücklich oder niedergeschlagen sein. – All diese Charaktereigenschaften und Gemütszustände finden sich in kreativen Menschen wieder, wenn auch nicht alle zeitgleich. Sie alle sind sinnvoll und haben ihre Daseinsberechtigung.

Van Gogh und sein Ohr

Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, heißt es gemeinhin. Nicht nur bei van Gogh, auch gerade bei Rockstars scheint das häufig zuzutreffen: Man denke an Drogen- und Alkoholexzesse, demolierte Hotelzimmer, zertrümmerte Gitarren, deutlich jüngere Geliebte. Muss man tatsächlich komplett aus der Rolle fallen oder gar verrückt sein, um herausragende kreative Leistungen zu vollbringen? Oder leiden Kreative einfach häufiger an psychischen Krankheiten? Es gibt bisher keine eindeutigen Studien, die dies bestätigen würden. Sicherlich haben Menschen mit einer geistigen Störung eine andere Sichtweise auf Dinge. Nach Julia Sophie Haager fungiert Kreativität aber vielmehr als Ventil für Wahnsinn. Auch die beiden Autorinnen Melina Marseille und Tanja Gabriele Baudson beschreiben, dass man durch das Malen und Schreiben Dinge ausdrücken kann, die im Unbewussten liegen. Beides trägt zur Bewältigung von Traumata bei. Durch diese Art der Verarbeitung können die betroffenen Menschen sogar an ihren seelischen Problemen wachsen. Deshalb ist es wichtig, kreative Übungen in den Unterricht zu integrieren. Gerade Jugendlichen, die eine zentralen Phase der Identitätsfindung durchleben, hilft es, wenn sie die damit verbundenen Emotionen auf kreative Weise verarbeiten können.

Genialer Wahnsinn

Vor allem im Hinblick auf die Verrücktheit ist der eingangs erwähnte Kreativitätsaspekt, die Nützlichkeit, von besonderer Bedeutung, so Julia Sophie Haager. Lässt man dieses Kriterium unberücksichtigt, wird es schwierig, kreative Äußerungen von exzentrischen oder schizophrenen zu unterscheiden.

Doch warum gibt es heutzutage so viel Aufhebens um die Kreativität? Selbst in der PISA-Studie werden seit 2012 erstmals kreative Fähigkeiten geprüft. „Kreativität wird heutzutage von allen erwartet und sich als unkreativ zu outen wäre in etwa genau so, als wenn man zugeben würde, sich Billigsalami vom Discounter aufs Brot zu legen“, schreibt Tanja Gabriele Baudson. Warum ist Kreativität so wichtig, warum gibt es einen derartigen Druck, kreativ zu sein?

Das Lernen lernen

Die Antwort führt uns weit zurück, in die Zeit der Industrialisierung, in der Fabriken das Stadtbild bestimmten – und es Arbeiter gab, deren zentrale Aufgabe es war zu funktionieren. Die genau das taten, was man ihnen sagte. Kreativität und Selbstverwirklichung waren fehl am Platz. Diese Zeiten prägen uns bis heute und haben gerade im Schulsystem deutliche Spuren hinterlassen: Dort geht es immer noch darum, dass Kinder sich in einer vorbestimmten Art innerhalb eines vordefinierten Zeitraums bestimmtes Wissen aneignen, um in der Arbeitswelt zu bestehen (siehe hierzu den Artikel „Lernen muss geil werden“ – von Fingerspielen und Laptops). Wie wir zu Anfang des Artikels gesehen haben, ist Wissen auf einem Spezialgebiet wichtig, um kreativ zu sein. Davon abgesehen ist es aber nicht notwendig, wahllos Informationen in sich aufzunehmen, denn das Wissen steckt bereits in unserer Hosentasche – so drückt es Ugo Cavenaghi, Schuldirektor in Québec, aus. Er meint damit die allgegenwärtigen Smartphones.

Da die Produktionsstätten sich heutzutage größtenteils in Asien befinden, gibt es kaum noch Fabrikarbeiter, die funktionieren müssen. Daher gehört die Kreativität hierzulande zu den wichtigsten Ressourcen und mit ihr alle Innovationen im technischen und gesellschaftlichen Bereich. Gerade Innovationen sind in der heutigen Zeit besonders wichtig, um nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als Gesellschaft voranzukommen. In heutigen Unternehmen steht nicht so sehr das Kapital im Vordergrund, sondern vielmehr die Qualität von Ideen. Die industrielle Produktionskraft ist nicht mehr zentral; Kreativität und Innovation nehmen einen mindestens genauso hohen Stellenwert ein – zumal sich Deutschland demnächst zu einer Gesellschaft entwickeln wird, in der es mehr alte als junge Menschen gibt. Diese Gemeinschaft ist weniger leistungsfähig, kostet viel und produziert wenig. In den rohstoffarmen Ländern Europas stellen Ideen gerade deshalb eine wichtige Ressource dar. Selbst die OECD zählt bereits seit dem Jahr 2000 die Kreativität zu den Kernelementen unserer Wissensgesellschaft.

Auch wenn in unserem Bildungssystem viele Muster aus der Zeit der Industrialisierung präsent sind, vollzieht sich langsam ein Wandel, der zunehmend an Fahrt aufnimmt: Die Rede ist von der digitalen Revolution, in der Roboter viele standardisierte Tätigkeiten übernehmen werden. Übrig bleiben Jobs, bei denen Fähigkeiten der Problemlösung im Vordergrund stehen, eine Schlüsselkompetenz unserer Zeit. Um Probleme zu lösen, benötigt man Kreativität, da man auf herkömmlichen Wegen nicht sehr weit kommt. Deshalb steht sie auch für viele Arbeitgeber im Vordergrund: Sie wollen Angestellte, die selbstständig arbeiten und voller Ideen sind, die Fragestellungen auf kreative Weise lösen.

Aus diesem Grund sollten Kinder so früh wie möglich das Lernen selbst vermittelt bekommen. Wichtig ist, ihnen beizubringen, wie sie sich selbständig etwas aneignen können. Was sie in ihrem späteren Leben erwartet, sind Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen: Wer hätte vor zwanzig Jahren gedacht, dass heutzutage Menschen mit Podcasts Geld verdienen würden? Oder es das Berufsbild des Social-Media-Managers geben könnte? Paul Collard, Vorstandsvorsitzender der britischen Stiftung „Creativity, Culture and Education“, prognostiziert, dass wir von 60 Prozent der Berufsprofile, die es in Zukunft geben wird, noch keine Vorstellung haben. Zudem geht er davon aus – und diese Tendenz ist bereits seit einiger Zeit vorherrschend –, dass niemand mehr sein ganzes Leben in einem Unternehmen bleiben bzw. über Jahrzehnte dieselbe Tätigkeit ausführen wird. Daher wird der Arbeitsmarkt nicht mehr Arbeitssuchende („job seekers“) fordern, sondern Arbeitsplatzschaffer („job creators“).

Wobei Kreativität nicht ausschließlich der Vorbereitung auf das Berufsleben dienen sollte. Sie ist nach wie vor ein Mittel zur Selbstverwirklichung. Claus Martin, Regisseur und Komponist, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, betrachtet Kunst als Mittel, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Dabei versteht er unter dem Kunstbegriff nicht nur die bildenden Künste, sondern auch die Darstellende Kunst, die Musik und Literatur. Gerade Kinder und Jugendliche, die durch die Künste Zugang zu ihren ureigenen Emotionen und Assoziationen bekommen, erkennen ihren eigenen Wert und entwickeln auf zwanglose Weise ein Wertesystem. Bei der Beschäftigung mit Kunst wird der gesamte Mensch gebildet, denn nur wenn Emotion und Rationalität zusammenkommen, sind wir in der Lage, den Wert (oder die Wertlosigkeit) eines Kunstobjekts zu erkennen. Mit der Förderung der Kreativität fördern wir demnach die kreativen Anteile einer jeden Persönlichkeit.

Sind Kinder kreative Genies? Lies weiter im zweiten Teil.

Alle Quellen sind am Ende von Teil 4 zu finden.

↑ Damit der Artikel gut lesbar ist, verwenden wir durchgehend die maskuline Form – es sind aber selbstverständlich alle mitgemeint!

Kommentare